|

| |

|

Normal oder krank?

Anders sein in Gemeinschaft |

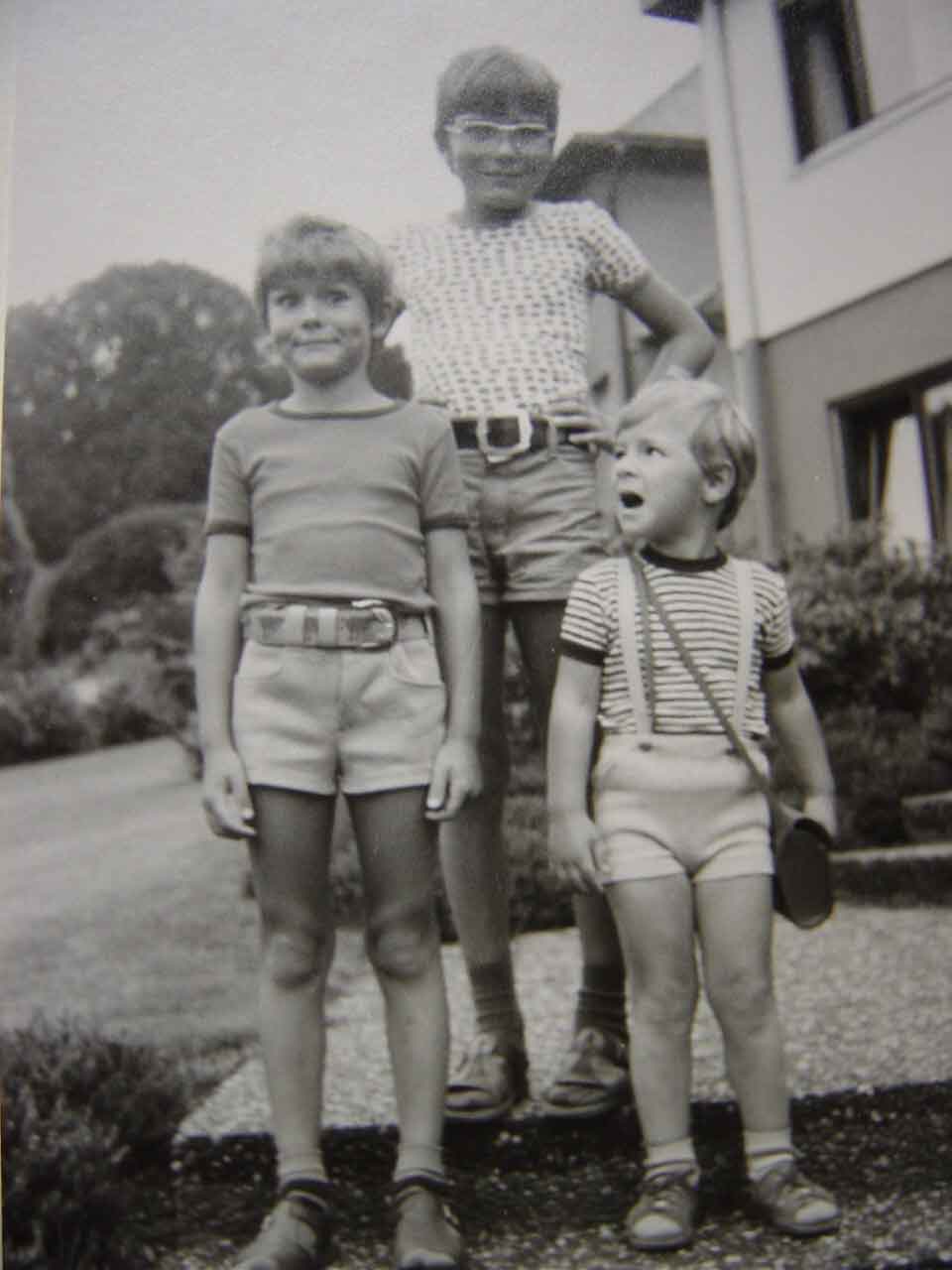

Während

der Weihnachtsfeiertage hatte ich Fotoalben durchblättert und alte

Filmaufnahmen gesichtet. Ich wollte mir ein eigenes, gewissermaßen

historisches Bild verschaffen, ob ich als Kind wirklich so unruhig war,

wie man allgemein von mir erzählte. Die Aufnahmen zeigten mich allerdings

meist vielmehr traurig als unruhig, was mich überraschte und erschreckte.

[...] Spätere Ablichtungen, die mich im Alter von fünf bis zehn Jahren

zeigen, lassen hingegen ein Kind erkennen, das die meiste Zeit Faxen

machte. Ein Bild zum ersten Kindergartentag meines kleinen, rund

dreieinhalb Jahre jüngeren Bruders, zeigt mich mit verdrehten Augen und

schelmischem Grinsen, während mein Bruder mit weinerlich-wütendem

Gesicht zu mir aufschaut. Offensichtlich hatte ich ihn gerade geärgert,

wie ich es später aus Langeweile und Wut noch oft tun sollte.

Joshua

Cyriac Anders (1998) S.4f. |

Eine Unruhe des Geistes ...

|

|

| Rund 180 Jahre ist es her, dass der Architekt Philipp

Jacob Hoffmann einen längeren Brief an seinen Sohn Heinrich verfasste.

Der 14-jährige Heinrich verbringt gerade seine Sommerferien, als der

abwesende Vater, vom Müßiggang des Jungen in Kenntnis gesetzt, ihm

folgende mahnenden Zeilen zukommen lässt: "Da der Heinrich – wie

eine nunmehr 14tägige Erfahrung zu meiner großen Betrübnis gelehrt hat

– in ungeregelter Tätigkeit und leichtsinniger

Vergesslichkeit fortlebt, überhaupt nicht im Stande ist, seine

Betriebsamkeit nach eigenem freiem Willen auf eine vernünftige und zweckmäßige

Weise zu regeln, und im Verfolg dieser Regellosigkeit, die Schande für

seine Eltern, der größte Nachteil für ihn selbst zu gewärtigen

ist, so will ihm hiermit nochmals die Pflicht ans Herz legen und ihn

auffordern: zur Ordnung, zum geregelten Fleiß, zur vernünftigen

Einteilung seiner Zeit zurückzukehren, damit er ein nützliches Mitglied

der bürgerlichen Gesellschaft werde, und seine Eltern wenigstens zu der

Erwartung berechtigt sind, dass er nicht untergehe in der Flut des alltäglichen

gemeinen Lebens." [Zitiert nach Krause, K.H. & Krause, J. (1998).

Der Autor des »Zappel-Philipp« -

selbst ein Betroffener? in: Nervenheilkunde 17, S.319]

Heinrich

Hoffmann (geb. 1809 in Frankfurt am Main) wurde später weltberühmt. Bis

zu den Zeiten von Harry Potter* war sein Kinderbuch Lustige Geschichten

und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren (1845), besser

bekannt unter dem Titel der dritten Auflage von 1846 Struwwelpeter,

mit über 25 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Kinderbuch der Welt.

Hoffmann hatte es zunächst für seinen Sohn Carl geschrieben, für den er

vergeblich ein Weihnachtsgeschenk gesucht hatte. Schon früher hatte der

Arzt, der 1851 Direktor der Psychiatrie in Frankfurt wurde,

Bildergeschichten gezeichnet. Er benutzte sie, um den kleinen Patienten in

seiner Praxis ohne viele Worte die Wichtigkeit von angepasstem Verhalten zu

illustrieren. Die Kinderbücher seiner Zeit waren ihm alle "zu

aufklärerisch-rational, erzwungen-naiv, unkindlich, unwahr,

verkünstelt".** Freunde sahen das Geschenk im Haus der Familie

Hoffmann und überredeten den Autor, es doch drucken zu lassen. Heinrich

Hoffmann stimmte zu. Allerdings traute er sich erst zur fünften Auflage,

als das Buch bereits einige Bekanntheit erlangt hatte, mit seinem eigenen

Namen zur Autorschaft zu stehen. Bis zu seinem Tod 1894 erreichte der

Struwwelpeter bereits mehr als 100 Auflagen. [* Gesamtauflage Oktober 2001: 120

Millionen; ** Zitiert nach Kindlers Neues Literatur Lexikon Bd. 7

(1988) S.970]

Die

Geschichte vom Zappelphilipp, der bei Tisch nicht still sitzen

konnte, ist eine der Bildergeschichten des Struwwelpeter. Hoffmann

ist von manchem Pädagogen des 20. Jahrhunderts postum vorgeworfen

worden, er habe eine gewalttätige Erziehung durch Angst propagiert. Aber

die kurzen Schüttelreim-Gedichte mit den lustigen Bildern sind selbst

für kleine Kinder durchschaubar. Papa ist nicht böse auf Philipp,

doch ums Essen ist es schade; der Friedrich quält Hunde und wird

ebenso wie der Jäger, dem der Hase während des Mittagschlafes sein

Gewehr klaut, von den Tieren bestraft; Paulinchen zündelt und verbrennt -

von den klügeren Katzen betrauert - bis auf ihre hübschen Schuhe; die

drei Jungen, die den Mohren ärgern, werden mittels Tinte selbst zu

kleinen Negerlein gemacht; Konrad ist schon so groß, dass die Mutter ihn

alleine im Haus zurücklässt, aber er lutscht noch immer am Daumen; der

dicke Suppenkasper magert binnen fünf Tagen ratzfatz zu einem Strich in

der Landschaft ab, weil er grad zum Trotz keine Suppe essen will; Hans

Guck-in-die-Luft wird von den Fischen ausgelacht, weil er in den Bach

gelaufen ist; Robert will unbedingt bei schlechtem Wetter ins Freie und da

weht es ihn halt mit samt dem Schirm davon; ja und der Struwwelpeter, der

hat es mit einem ganzen Jahr ohne Haare- und Nägelschneiden wirklich ein

bisschen übertrieben, oder?! Alles ganz alltägliche Szenen in

Familien mit Kindern. Szenen, in welchen sich auch die Kinder

wiedererkennen - mit ihrem bisweilen falschen Verhalten. Und obwohl

Hoffmann das Bilderbuch sicher nicht ohne Grund für den Sohn gemalt hat,

war der kleine Carl doch zumindest so brav, dass er das hübsche Büchlein

verdient hatte. So steht es immerhin im Vorwort.

|

Szene aus der Geschichte vom Zappelphilipp.

Über die Jahre entfernten sich die Illustrationen mehr

und mehr von den ersten Zeichnungen Hoffmanns. Die meisten neueren Drucke

nach 1945 stützen sich auf Nachzeichnungen von Fritz Kredel, der 1938 die

im Nürnberger Germanischen Nationalmuseum aufbewahrten Originale

kopierte. |

Zur

Kinderzeit jedoch fürchtete er, ich würde mein Lebtag lang ein Außenseiter

bleiben müssen, würde ich nicht lernen, mich in die Ordnung des Alltags

einzufügen. Er habe mir diese Ordnung nicht erklärt, sondern

aufgezwungen.

Joshua

Cyriac

Anders (1998) S.5

|

Der normale kranke Zappelphilipp

|

| Die Hyperkinetische Störung (zum Namen

der Störung vgl. den Link auf die Seite HKS/ADHD),

wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung in Deutschland -

und fast überall auf der Welt - korrekt heißt, ist eine Verhaltensstörung.

Wie auch immer man über die Ursachen der

Störung denken mag: das impulsive, unruhige und unaufmerksame Gebaren der

betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen fällt auf. Ihr Verhalten

entspricht nicht den Anforderungen der Gemeinschaft, in der sie leben. Und

das gilt nicht nur für die an Schreibtisch und Maschine gebundenen

Menschen der Industriegesellschaften, sondern auch für das Leben in

weniger technisierten asiatischen oder afrikanischen Kulturen. Auch in

diesen Gemeinschaften beobachten wir einen natürlichen Anteil an rund 5

Prozent der Menschen, die ihr Verhalten nicht in der von den Mitmenschen

gewohnten und eingeforderten Weise steuern können, was ihnen erhebliche

Schwierigkeiten bei der Integration in den gesellschaftlichen Alltag

bereitet. (1 - Literaturangaben nach Nummern

sortiert am Ende dieser Seite) Hyperaktivität ist keine Krankheit. Sie ist kein Leiden

an einem Zustand, der durch die "rechte" Behandlung geheilt

werden könnte - wenn man nur wüsste, was die richtige Therapie ist.

Hyperaktivität ist allerdings auch nicht gesund. Wir wissen heute, welche

Gefahren hyperkinetischen Kindern in ihrer psychischen und sozialen

Entwicklung drohen, wenn es nicht gelingt, sie vor den Folgen ihres

Verhaltens zu schützen. (2) Verschiedentlich wurde der Versuch

unternommen, die Auffälligkeiten der Hyperkinetischen Störung als

historische, d.h. als evolutionäre

Normalität darzustellen. (3) Es ist aber leicht einzusehen, dass die

ungenügende Verhaltenssteuerung von hyperkinetischen Menschen in keiner

denkbaren Gesellschaft vorteilhaft ist. Launisch, unruhig und abgelenkt zu

sein ist normal - fast alle Menschen zeigen solches Verhalten von Zeit zu

Zeit. Impulsiv, hyperaktiv

und dauerhaft unaufmerksam zu sein ist

hingegen eine Behinderung, die das Handeln eines Menschen häufig

unberechenbar und ziellos erscheinen lässt - und nicht

selten ist es dies v.a. bei stark betroffenen Kindern auch.

|

| Statistischen Schätzungen zufolge, die auf

Grundlage der Daten von repräsentativen Untersuchungen anhand der

internationalen Diagnosekriterien (ICD-10) der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgenommen wurden, leiden im

deutschsprachigen Raum rund 5 Prozent der Kinder an einer Hyperkinetischen

Störung. (1/4) Je nach Auswahl der Untersuchungsgruppe, des sozialen Milieus

(ob arm oder reich) oder des Wohnortes (ob Stadt oder Land) schwanken

diese Angaben zwischen 3 und 10 Prozent. (5) Das heißt aber nicht, dass

die genannten Faktoren die Störung hervorbringen können, sondern nur,

dass sie unter bestimmten Bedingungen häufiger beobachtet wird.

Sehr wahrscheinlich ist das auch der Grund für die in den letzten Jahren

deutlich steigenden Diagnosezahlen und v.a. medikamentösen (6) Therapien. Von der Verhaltensstörung sind dreimal

mehr Jungen als Mädchen betroffen. (7) Auch hier handelt es sich -

trotz erheblichen Einflusses der Umwelt auf die Entwicklung des Gehirns - um die Folge neurobiologischer Unterschiede und nicht um

einen prägenden Einfluss rollenspezifischer Erziehung. (8) Ungefähr die

Hälfte der stark betroffenen Kinder zeigt noch im Erwachsenenalter so

viele Symptome der Störung, dass die Diagnose gerechtfertigt ist bzw.

aufrecht erhalten werden muss. Viele Erwachsene, die zu Zeiten aufwuchsen,

als man zwar das auffällige Verhalten beobachtete, jedoch nicht als ein psychiatrisches Störungsbild begriff und behandelte, haben inzwischen

einen Weg gefunden, mit ihren Eigentümlichkeiten

im Wahrnehmen und Handeln zu leben. Obwohl mancher auch stark Betroffene

sein Leben ohne Diagnose und spezifische Therapie meistert, ist damit

nicht gesagt, dass er frei von den Folgen der Störung ist. (4)

» Diese Krankheit gibt es doch gar

nicht! «

Russell A. Barkley, der amerikanische Neuropsychiater und international

führende Experte für die Hyperkinetische Störung, nennt in seinem Buch Taking

Charge of ADHD (9) vier Legenden, die immer wieder im Zusammenhang

mit der Störung genannt werden: 1) Es gibt diese Störung nicht, weil

man sie nicht am Gehirn messen kann; 2) Wenn es sie gäbe, würde man

einen Labortest durchführen können, um sie zu diagnostizieren; 3) Bei

der Störung handelt es sich um eine amerikanische Erfindungen, da sie nur

in den USA beobachtet wird; 4) Die Störung wird weithin

überdiagnostiziert, da die Anzahl der Diagnosen und Therapien in den

letzten Jahren rasant gestiegen ist. Barkley kann solche Einwände gegen

die Hyperkinetische Störung durch Fakten und Vergleiche leicht

entkräften. Hinter diesen Vorbehalten stehen jedoch mehr oder weniger offene

Vorwürfe an die Adresse der Betroffenen und ihre Umwelt: 1) Es gibt

andere, im Dunkeln liegende Gründe, warum die "unsichtbare"

Störung diagnostiziert wird; 2) Eine "echte" Krankheit kann man

immer exakt mit Apparaten sichtbar machen und vermessen; 3) Dubiose Fachleute und Firmen aus Übersee machen die

Opfer einer krankmachenden Gesellschaft zu kranken Tätern an der

Gemeinschaft; 4) Die Zahlen beweisen das Interesse der Umwelt, ungewollte

Kinder ruhigzustellen, und nicht die wachsende Hilfe für

verhaltensaufällige Menschen.

|

Mein

Vater erzählte, dass ich ein ausgesprochen wissbegieriges und andauernd

plapperndes Kind gewesen sei. Wäre man mit mir spazieren gegangen, so sei

ich bei jedem kleinen Gegenstand stehen geblieben. Es sei unmöglich

gewesen, mit mir nur kurze Strecken zügig voranzukommen.

Joshua

Cyriac

Anders (1998) S.5

|

| Gerade die Nähe der Symptomatik

zur Normalität, der fließende Übergang des Alltäglichen ins Besondere,

machen es so schwierig, die Fakten zur Hyperkinetischen Störung

begreifbar zu machen. Zwar verfügt die Wissenschaft heute über ein

brauchbares Modell zur neurobiologischen Grundlage der Störung, ja sie

kann ihre Ursachen sogar in Teilen sichtbar machen. Diagnoseinstrumente

für den Alltag sind die wissenschaftlichen Verfahren jedoch nicht, da sie

meist aufwendig und teuer sind. Andererseits bedarf es auch keines

Beweises auf der Ebene des Hirnstoffwechsels, wenn die Probleme, die ein

hyperaktives Kind hat, so offensichtlich sind: andauernde Konflikte in

Familie und Freundeskreis, Probleme mit Aufmerksamkeit und Disziplin in

der Schule, Verweise aus Gruppen und Vereinen, Anpassungsschwierigkeiten

in Ausbildung und Arbeit. Natürlich finden sich für alle genannten

Problembereiche auch andere Gründe der Auffälligkeit jenseits einer

Hyperkinetischen Störung. Wenn aber das Syndrom, die Häufung der

Symptome, bei vielen Menschen unter einem Gesichtspunkt verstanden

und erfolgreich behandelt werden kann, - warum sollten wir an zehn

unbestimmte "dunkle" Gründe aus den Tiefen unserer Gemeinschaft

glauben?!

Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger hat einmal in einer Rede

aus Buchkritiken über Kinderbücher zitiert. Da schrieb der Kritiker zu

einem bestimmten Kinderbuch: "[...] fand dieses Buch weder bei meinem

Sohn noch bei anderen Kindern, denen ich es zu lesen gab, viel

Anklang." Nöstlinger antwortete darauf, man möge sich doch einmal

vorstellen, jemand würde über Martin Walsers Werk Brandung

schreiben, es sei nicht zu empfehlen, weil es weder Otto, dem Freund des

Kritikers, noch der Schwiegermutter gefallen habe... (*) Kaum sinnvoller

ist häufig die Kritik an der Hyperkinetischen Störung oder bestimmten

Behandlungsformen: Wir waren damals auch unruhig und haben keine

Therapie gebraucht! Das kommt vom vielen Fernsehen, das sieht man am Sohn

unserer Nachbarn! Bei Philipp hat die Diät geholfen, es klappt doch auch

ohne Medikamente! Leider geht es vielen in der öffentlichen

Diskussion über die Störung nicht um Abhilfe gegen die Auffälligkeit,

sondern schlicht um die Rechtfertigung der eigenen Person. Ob sie

die Störung anerkennen oder nicht, hängt davon ab, ob daraus ein

persönlicher Gewinn resultiert: eine Entlastung von der eigenen

Verantwortung, eine Lizenz zum Fehlverhalten, ein Grund zur Ausgrenzung

unliebsamer Mitmenschen, ein reißerisches Thema für die Politik. Die Normalität

zu fordern und zu fördern kann das Ziel ehrlichen Bemühens um die

Anpassung von Menschen an ihre Gemeinschaft sein. Auffälliges Verhalten

als normal darzustellen und der Gesellschaft die Störung als ihre

unausweichliche Wirklichkeit aufzuzwingen wird hingegen leicht zum

Rückzug aus der eigenen Verantwortung. [* Zitiert nach Gelberg, H.-J.

(1986). Nussknacker. Über Kinderbücher und Autoren. Weinheim:

Beltz, S.27]

Die Hyperkinetische Störung ist kein Geschäft! Weder die

Betroffenen noch ihre Familien profitieren von der Auffälligkeit;

gleichermaßen würde sich niemand ein Bein amputieren lassen, nur um in

den Genuss eines Behindertenausweises zu kommen. Sie ist aber auch kein

übermäßig gutes Geschäft für das Gesundheitswesen samt der

Pharmafirmen. Bei geschätzt 700kg verbrauchtem Methylphenidat (Wirkstoff

der am häufigsten verschriebenen Medikamente Ritalin /

Medikinet) im Jahr 2001 ergeben sich selbst unter Annahme des teuersten

Produktes (Ritalin) nicht mehr als 35 Mio. Euro Umsatz in den deutschen

Apotheken. 1999 rangierte Methylphenidat an 213. Stelle der

meistverschriebenen Medikamente in Deutschland. (10) Im Vergleich dazu

erreichen einzelne Präparate zur Behandlung von Folgeschäden einer

ungesunden und übermäßigen Ernährung Milliardenumsätze. Sowohl

die Befürworter als auch die Kritiker der medikamentösen Behandlung der

Hyperkinetischen Störung sind aber einer Meinung, dass es mit der

Psychotherapie hyperaktiver Kinder noch viel armseliger ausschaut. Umgekehrt

wurden die gesellschaftlichen Kosten unbehandelter Verhaltensstörungen

(Schul-, Jugendhilfe- und Klinikkosten, mangelnde Berufsausbildung und

Arbeitslosigkeit, Unfälle durch Risikoverhalten, Justizkosten bei

Delinquenz) bislang noch nie umfassend berechnet. Es gibt also viel

weniger heimliche oder gar unheimliche Profiteure einer vermeintlich

erfundenen Krankheit als vielmehr Nutznießer einer anhaltenden

politischen Diskussion auf Kosten von Betroffenen - Menschen, deren

angeborene Kontrolle des eigenen Verhaltens für diese Gesellschaft nicht

(mehr) genügt.

|

Natürlich

erinnert man sich nicht mehr an sich, wie man wirklich war, sondern wie

man sich rückblickend sieht, wie man sich noch vor Augen hat. [...]

Deshalb ist das Kind, an das ich mich erinnere, gewesen zu sein, nicht das

Kind, das ich für andere tatsächlich war. Es ist aber das Kind, das erklären

kann, warum es so war, wie es sich und den anderen in je eigener Weise

erschien. Es ist das Kind, das getrieben ist, und nicht nur das unruhige

Kind; es ist das Kind, das eine zumindest umschreibbare Angst hat, und

nicht einfach ängstlich oder feige ist; es ist das Kind, das verzweifelt

ist, und nicht das Kind, dessen Verzweiflung wie Trotz, dessen Temperament

in der konkreten Situation wie Vorsatz, dessen Leidenschaft wie böse

Absicht sich offenbart.

Joshua

Cyriac

Anders (1998) S.6 |

|

Anders sein in der Gemeinschaft

|

Man

kann den Tod meiner Mutter wohl kaum ein Glück nennen. Er hat mir aber

– zumindest vorübergehend – die Lizenz für ein Verhalten gewährt,

von dem man nicht sagen kann, ob es unter der Betreuung meiner leiblichen

Mutter anders oder nicht eben gleich gewesen wäre. Dass meine Stiefmutter

mich nicht akzeptieren konnte, wie ich war, und dass sie das andere, das

ich sein sollte, an jedem beliebigen Kind aufzeigen konnte, jedoch nicht

im kleinsten Teil meines Wesens sah, hat mir in meiner Kindheit sehr weh

getan. Ihre Ablehnung hat mich allerdings gelehrt, dass die Zuneigung der

anderen meist nicht mehr als ein Bruchteil ihrer oft hoffnungslosen

Selbstliebe ist, der Liebe zu den Dingen, die für sie wertvoll sind. Man

kann nur sich, nicht aber die Selbstliebe der anderen ändern.

Die

Schulzeit war eine Leidenszeit, weil sie zugleich eine Zeit des Triumphes

war, der die eigene Macht in der ihr günstigen Situation spüren ließ:

Ich litt an den Konsequenzen meines Verhaltens, doch zwang mich schließlich

nichts und niemand, dieses Verhalten zu ändern. Die unumgängliche

Verwundbarkeit aufgrund meines ungebärdigen Wesens zeigte mir, dass man

seine Begabungen pflegen muss, um nicht an seinen Fehlern zugrunde zu

gehen.

Joshua

Cyriac

Anders (1998) S.3 |

Heute mehren sich die empirischen Befunde, dass

es sich bei der Hyperkinetischen Störung um eine sowohl verzögerte als

auch abweichende Entwicklung handelt. Darauf weisen nicht nur

Veränderungen in sogenannten Labormesswerten hin (u.a. EEG), die für

eine verzögerte Ausbildung von Leitungsbahnen sensorischer Bereiche des

Nervensystems sprechen. (11) Auch der mutmaßlich eigentliche Kern der

Störung, eine Anomalie im Hirnstoffwechsel, ist durch die Umwelt

beeinflussbar und damit einer Entwicklung unterworfen. (12) Das Verhalten

hyperaktiver Kinder, Jugendlicher und Erwachsener ist durch ein Kontinuum

an auffälligen Verhaltensweisen gekennzeichnet, das an das

"normale" Verhalten nicht von der Störung betroffener Personen

anschließt. Daher macht es auch keinen Sinn, die Diagnose der Störung

von ganz bestimmten Verhaltensweisen abhängig zu machen, die nur bei

hyperkinetischen Menschen auftreten. Die sozialen Rahmenbedingungen tragen

entscheidend dazu bei, inwieweit die physiologisch bedingte verringerte

Fähigkeit zur Selbstregulation im alltäglichen Verhalten zum Problem

wird.

Hyperaktive Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind anders. Das Andere

ihres Verhaltens wird jedoch v.a. in Gemeinschaften sichtbar, wo Unruhe

und Impulsivität einerseits die Anpassung, andererseits die Akzeptanz der

Betroffenen behindern. Es ist v.a. die Ausgrenzung, die dem

auffälligen Verhalten folgt, welche eine altersgerechte normale

Entwicklung hyperaktiver Kinder weiter beeinträchtigt. Damit verstärkt

sie einen gefährlichen Zirkel von problematischen Verhaltensweisen und

ungünstigen Reaktionen der Umwelt, der eine physiologische Besonderheit

zu einem zunehmenden sozialen Problem macht. Die erfolgreiche Therapie der

Hyperkinetischen Störung darf sich deshalb nicht allein auf die

Behandlung der Betroffenen selbst beschränken, sondern muss auch auf

Veränderungen in der prägenden sozialen Umwelt der Kinder, d.h.

insbesondere in Familie und Schule abzielen.

Anders sein bzw. als anders wahrgenommen zu werden sind

unterschiedliche Perspektiven. Vor allem für hyperaktive Kinder und

Jugendliche, letztlich aber für Menschen jeden Alters und jeder

Auffälligkeit, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie in

Gemeinschaften trotz ihres Anders-Seins für das "Normale" an

ihnen anerkannt werden. Für Menschen, die in Gesellschaften leben,

kann es nie eine sinnvolle Alternative zur hinreichenden Anpassung an die

Anforderungen und Regeln der jeweiligen Gemeinschaft geben. Selbstachtung

und Zufriedenheit sind jenseits der Achtung durch die Mitmenschen und die

stabile Einbindung in eine Gemeinschaft für die große Mehrheit der

Menschen und ihre Lebensentwürfe nicht denkbar.

Aus diesem Grund bleibt die Hyperkinetische Störung eine schwere und

angesichts der Risiken abweichender Entwicklung behandlungsbedürftige

Verhaltensstörung, solange das in Frage stehende Verhalten nicht von

allgemeinem Nutzen für eine Gemeinschaft ist. Das aber waren

Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite weder in der

Frühzeit menschlicher Kulturen noch zu Zeiten von Hoffmanns Zappelphilipp

oder gar heute. Auch in Zukunft wird es wohl keinen tragfähigen und

überdauernden Zusammenschluss von Menschen geben, die gerade über die

individuellen Voraussetzungen einer sozialen Bindung nicht in

ausreichendem Maße verfügen und welche die Anpassung des einzelnen nicht

wechselseitig einfordern. Desto wichtiger ist es, angemessenes Verhalten

dann zu fördern, wenn der Gewinn durch das Wohlwollen der Umwelt die

Kosten der Anpassung noch übersteigt: während der Entwicklung im Kindes-

und Jugendalter. Und entgegen den verlockenden Parolen mancher

Wissenschaftler und Pädagogen hat niemand einen größeren Einfluss auf

diese Entwicklung als die Eltern. (13) Obwohl Erziehung insbesondere bei

hyperaktiven Kindern ein mühsames Unterfangen ist ...

|

|

|

Unter der Rubrik Hyperaktivität

finden Sie auf diesen Seiten Informationen zu |

|

Begriff und Namen der Störung |

|

|

Ursachen der Hyperkinetischen

Störung |

|

|

Symptome der Störung |

|

|

Diagnose der Störung |

|

|

Therapieformen |

|

|

|

|

|

Verweise auf Fachliteratur

|

|

|

(1) |

Barkley, R.A.

(2000). Taking Charge of ADHD. New York: Guilford Press, S.22f.

Steinhausen, H.-C. (2000). Hyperkinetische Störungen bei Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen. 2. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S.18

Barkley, R.A. (1998). The Prevalence of ADHD: Is ist just a U.S.

Disorder? In: ADHD Report 6/2, S.1-6 |

|

(2) |

Lie, N. (1992). Follow-ups of children with attention deficit

hyperactivity disorder (ADHD). In: Acta Psychiatrica Scandinavica 85,

Sup. 386

Mannuzza, S. et al. (1993). Adult Outcome of hyperactive Boys.

Educational Achievement, Occupational Rank, and Psychiatric Status.

In: Archive of Genetic Psychiatry 50, S.565-576

Mannuzza, S. et al. (1997). Educational and Occupational Outcome of

hyperactive Boys Grown Up. In: Journal of the American Academy of

Child and Adolescent Psychiatry 36/9, S.1222-1227 |

|

(3) |

Hartmann, T. (1997). ADD - Eine andere Art, die Welt zu sehen. 2.

Aufl. Lübeck: Schmidt-Römhild

Jensen, P.S. et al. (1997). Evolution and Revolution in Chuld

Psychiatry: ADHD as a Disorder of Adaptation. In: Journal of the

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 36/12, S.1672-1679 |

|

(4) |

Wender, P.H. (1997). Attention Deficit Disorder in

Adults. New York:

Oxford University Press, S.47ff. |

|

(5) |

Vgl. Daten zur Kurpfalzerhebung in der Zeitschrift für Klinische

Psychologie und Psychotherapie 4/2000 |

|

(6) |

ur für diese Form der Therapie verfügen wir aufgrund der staatlichen

Kontrolle von bestimmten Substanzen über halbwegs zuverlässige Daten |

|

(7) |

Brühl, B. et al. (2000). Der Fremdbeurteilungsbogen für

hyperkinetische Störungen (FBB-HKS) – Prävalenz hyperkinetischer Störungen

im Elternurteil und psychometrische Kriterien. In: Kindheit und

Entwicklung 9, S.116-126 |

|

(8) |

Barkley, R.A. (1997). ADHD and the nature oft self-control. New

York: Guilford Press, S.37ff. |

|

(9) |

Vgl. Barkley unter (1) S.21ff. |

|

(10) |

Schubert, I. et al. (2001). Methylphenidat bei hyperkinetischen

Störungen: Verordnungen in den 90er Jahren. In: Deutsches

Ärzteblatt 98/9, S.A-541ff.

Statistiken des Bundesopiumstelle des Bundesinstituts für Arzneimittel

und Gesundheitsprodukte (BfArM) |

|

(11) |

Moll, G.H; Rothenberger, A. (2001). Neurobiologische Grundlagen. Ein

pathophysiologisches Erklärungsmodell der ADHD. In: Kinderärztliche

Praxis. Sonderheft "Unaufmerksam und hyperaktiv", S.9-15 |

|

(12) |

Moll, G.H. et al. (2002). Entwicklungspsychopharmakologie in der

Kinder- und Jugendpsychiatrie. In: Psychopharmakotherapie 9/1,

S.19-24 |

|

(13) |

Harris, J.R. (2000). Ist Erziehung sinnlos? Die Ohnmacht der Eltern.

Hamburg: Rowohlt. Eine den populärwissenschaftlichen Darstellungen von

Harris entgegenstehende Zusammenfassung bisheriger empirischer Befunde bei

Amelang, M. (2000). Anlage- und Umweltfaktoren bei Intelligenz- und

Persönlichkeitsmerkmalen. In: Amelang, M. (Hrsg.) Enzyklopädie

der Psychologie. Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung.

Bd.4 Determinanten individueller Unterschiede. Göttingen: Hogrefe,

S.49-128 |

|

|

|

|

|

nach oben |

|

|